NUMÉRO 21 – SEPTEMBRE 2020

ALBAN COCHET ET MICHAEL LEPREUX

DPX MOUVEMENT / AGENT DE MOUVEMENT ET REFERENT INFRASITES

TECHNICENTRE INDUSTRIEL PICARDIE - TERGNIER”

« Un duo de choc contre les chocs !»

Quand Harry rencontre Sally, ou plutôt quand l’idée de Michaël rencontre celle d’Alban, à eux deux, ils résolvent un souci au Technicentre Industriel Picardie, et pas des moindres ! Les chocs entre essieux, ça ne résonne pas « terrible » alors mieux vaut allier les bonnes idées et solutionner rapidement pour entrer en conformité. Ils ont chacun apporté une réponse, pari gagné !

Crédit photo – Elodie ANDRIOT

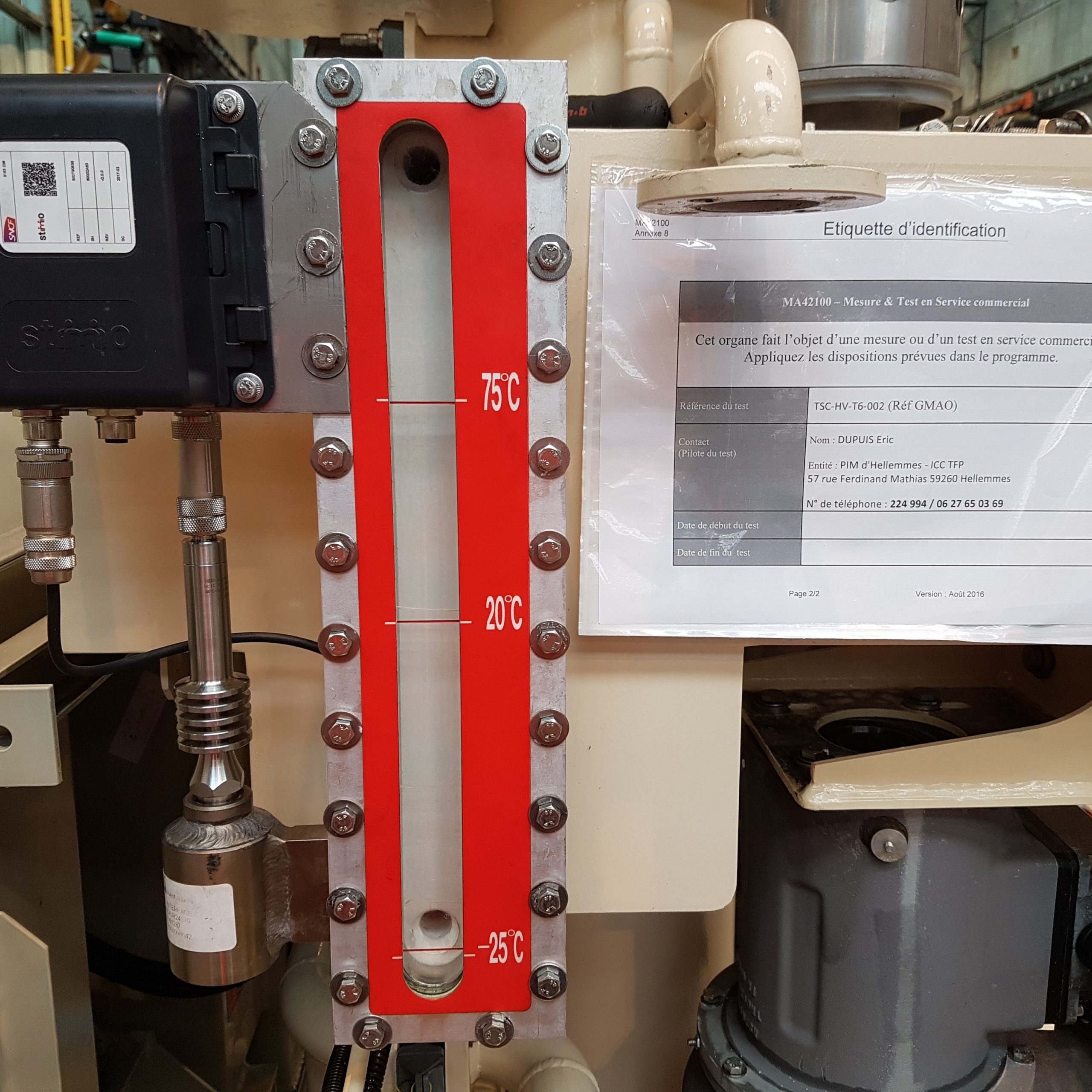

Plantons le décor : au Technicentre Industriel Picardie, un problème de conformité de stockage au parc essieux avait été relevé et peiné à être solutionné. Lorsqu’ils sont entreposés les uns derrière les autres sur les voies de stockage, les essieux se touchent lors de la mise en place, et métal contre métal, ça ne fait pas bon ménage. Pour respecter les préconisations de stockage des essieux, il fallait en effet presque un agent à temps plein pour veiller à ce que les essieux ne se touchent pas. Sans parler de la pénibilité pour l’agent à devoir constamment se baisser pour replacer les cales. Les essieux subissaient malgré tout, des chocs et côté conformité… ça coinçait. Mais ça, c’était avant !

Il l’avait en tête, ce souci le minait, puis un jour, Michael Lepreux l’a dessiné. Le croquis laissé sur un coin de bureau. Son manager est tombé dessus et a trouvé l’idée géniale. Alors d’une idée, est née LA solution. Michael, agent de mouvement et référent infra-sites au TI Picardie a solutionné ni une ni deux le « couac » en inventant un intercalaire d’essieux en bois. Cette pièce, posée sur les boîtes, vient s’intercaler entre deux essieux et permet ainsi d’éviter le choc en faisant tampon. Munie d’une poignée de transport, elle est ultra légère et se manipule facilement à la main. Imaginée, dessinée, conceptualisée, et de surcroît réalisée à base de chutes de bois récupérées au technicentre. C’est carton plein ! On peut le dire : Ils en ont rêvé, Michaël l’a fait !

Crédit photo – Elodie ANDRIOT

Et comme une bonne idée en amène souvent une autre, c’est son collègue Alban COCHET, à l’époque DPX en charge du stockage essieux, qui a finalisé le souci de conformité en imaginant la solution indétrônable contre le choc des essieux sur la butée métallique en bout de voie. Il a pensé qu’une gaine thermo rétractable moulée sur la butée allait faire office « d’amortisseur » évitant ainsi ce choc qui gêne tant. Et il a bien fait ! Après de nombreux essais infructueux, Alban a pensé à faire adhérer définitivement cette gaine de façon à ce que la protection ne s’envole plus au moindre contact un peu trop brusque. Là encore, une solution efficace et à petit prix.

À eux deux, Alban et Michaël ont résolu un souci majeur au sein du technicentre pour lequel personne n’avait eu d’idée aussi ingénieuse. Alors pourquoi ne pas présenter ces deux innovations aux Trophées régionaux Léonard ? C’est ce qu’ils ont fait. Et là encore, « one point » puisque l’invention de Michaël et Alban a reçu le premier prix ! Moralité : quand on a une idée dans un coin de sa tête, mieux vaut la laisser sur un coin de bureau … sait-on jamais !

Le parcours d’Alban COCHET en 4 dates

2012

Mutation à la manœuvre « Essieux » au TIP (Technicentre Industriel Picardie) dans l’optique d’évoluer

2016

Passage du concours Qualification E et nommé ADPX magasin au TIP

2017

Obtention Qualification E et nommé DPX magasin en 2018 au TIP. Nommé DPX Mouvement en 2020

2025

Pourquoi pas COSEF (Conseiller en Sécurité Ferroviaire) ou DUO ?

UNE CARACTERISTIQUE, UN MOT, UN DICTON

«Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voudrais être quand je serai grand, j’ai écrit « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.» John LENNON

Le parcours de Michaël LEPREUX en 4 dates

2003

Chef agent logistique Mouvement au TIP (Technicentre Industriel Picardie)

2014

Chef de manœuvre au Technicentre des Ardoines

2016

Agent logistique Mouvement au TIP, puis nommé référent infra-sites et agent logistique en 2018

2025

Pourquoi pas un avenir en tant que DPX ?

3 questions à Alban COCHET et Michaël LEPREUX

Comment imaginez-vous le train de demain ?

Alban : « Le train de demain sera plus confortable, mieux équipé, plus rapide et plus écologique ».

Quelle est votre plus grande fierté ?

Alban : « Ma réussite à l’examen de qualification E mouvement. Tout en jonglant entre un poste d’encadrant, la vie de famille et les déplacements liés à la formation ».

Michaël : « Ma plus grande fierté est d’avoir pu mener des actions valorisantes tant sur le plan personnel que professionnel.»

Comment imaginez-vous le futur avec les robots ?

Michaël : « Je ne vois pas un avenir où les robots remplaceraient les hommes, mais je vois plutôt un monde où la robotique pourra offrir une assistance aux personnes handicapées moteur pour leur permettre une meilleure autonomie, dans la conduite des trains, dans les transports de bagages. J’y vois plus un rôle de soutien ».