NUMÉRO 11 – DÉCEMBRE 2019

PASCAL LEPAGE

RÉFÉRENT ACCESSIBILITÉ MATÉRIEL ROULANT

CENTRE D'INGÉNIERIE DU MATÉRIEL”

« Accessibilité : mettre la SNCF à Lepage »

Son travail est de se mettre à la place des autres, s’imaginer dans un fauteuil roulant ou aveugle et comprendre les déplacements et difficultés des passagers les plus fragiles. Pascal Lepage a dessiné des centaines de trains et s’est creusé la tête des heures durant pour définir les meilleurs aménagements possibles. Objectif : proposer des trains réellement accessibles à tous. Un challenge qui demande détermination, patience, bon sens et surtout un certain sens de l’innovation.

Crédit photo SNCF

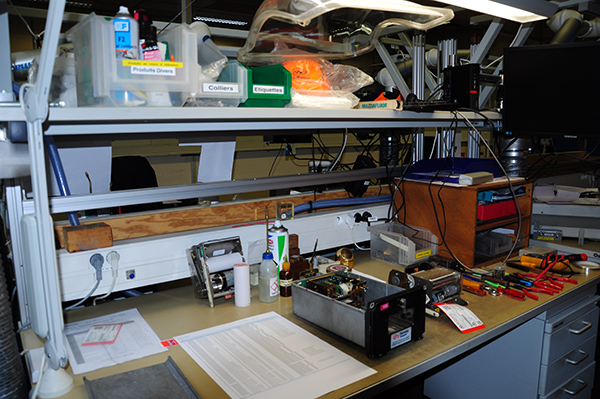

Les gares anciennes, les trains étroits et les marches innombrables… Le ferroviaire peut vite se transformer en parcours du combattant pour les voyageurs en situation de handicap ou, plus globalement, à mobilité réduite. Des conditions d’accès compliquées que Pascal Lepage s’emploie à simplifier en tant que référent accessibilité au Centre d’Ingénierie du Matériel (CIM), situé au Mans. Dans son bureau il n’hésite pas à tester les derniers aménagements afin de valider qu’ils soient accessibles à tous.

La loi du 11 février 2005 prévoit dans son article 45 que tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou celui faisant l’objet d’une modification substantielle, doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il n’existe aucune obligation de mise en accessibilité pour le matériel déjà en service avant la loi, à condition que celui-ci ne fasse pas l’objet d’une modification substantielle. Si pour beaucoup de bâtiments (écoles, administrations, etc.), il « suffit » parfois de rajouter une rampe d’accès, le ferroviaire doit composer avec des exigences réglementaires, techniques et des questions d’aménagement autrement plus délicates.

C’est tout le défi de Pascal Lepage : concilier contraintes techniques et accessibilité. Ainsi, certains trains ont été dotés de systèmes capables de diffuser à la demande des informations sonores permettant de localiser les portes d’accès aux personnes malvoyantes, dotées d’une télécommande universelle (celle utilisée pour activer les signaux sonores des feux tricolores). Les technologies du digital permettent aussi de progresser. C’est ainsi, grâce à un appel à innovation lancé en 2018 par la Région Pays de la Loire, que le CIM a retenu une solution permettant de récolter et de transmettre différentes informations (numéro de voiture, destination, ouverture/fermeture des portes….) aux personnes malvoyantes sur leur smartphone grâce à des balises bluethooth disposées le long des trains.

Parmi les temps forts de sa carrière, il se souvient du projet Eurostar sur lequel il travaille dans le cadre d’un groupe projet international avec des ingénieurs belges et anglais. « J’ai été particulièrement marqué par le pragmatisme des britanniques, ce qui a dû laisser quelques traces par la suite dans ma façon de travailler… » se souvient Pascal. Entré à la SNCF sur concours en 1981, en tant que dessinateur, il travaille sur les plans des nouveaux trains et plus particulièrement les voitures Corail. Il poursuit toute sa carrière au Matériel, où il gagne en expertise sur les questions d’aménagement intérieur et extérieur des trains. Comment optimiser la dimension des matériels roulants ferroviaires tout en évitant les obstacles sur la voie ? Comment concevoir les accès au train ? Cette longue expertise liée à l’architecture des matériels roulants lui permet de prendre la relève de son prédécesseur en charge des sujets d’accessibilité, appelé à mener d’autres activités.

Aujourd’hui cette expérience est reconnue au-delà des frontières du CIM puisqu’il vient d’être sélectionné pour rejoindre le Réseau Synapses en tant qu’expert de niveau 2. Ce réseau piloté par la direction « Innovation & Recherche », est constitué d’experts répartis en 4 niveaux de compétences (d’expert en devenir à véritable chef d’orchestre qui transmet et rayonne dans et hors de l’entreprise). Ils sont tous reconnus pour leurs capacités à créer de l’innovation, en travaillant de manière collective et transverse. Un réseau qui devrait permettre à Pascal de sensibiliser toujours plus largement aux enjeux de l’accessibilité.

Le parcours de Pascal LEPAGE en 4 dates

1981

Dessinateur à la Direction du Matériel

1988

Participe au groupe de projet international TGV Eurostar

2002

Ingénieur au CIM comme ensemblier caisse et aménagement et expert gabarit. Devient référent sur les questions accessibilité en 2016

2025

Je ne serai plus en poste à ce moment-là alors je souhaite avant tout que cette démarche se poursuive en la transmettant à d’autres

3 questions à Pascal LEPAGE

Qu’est ce qui permet, selon vous, de générer de l’innovation ?

Il faut être ouvert à toutes les idées et ne jamais rejeter une proposition sans l’avoir étudiée. Il faut également s’intéresser à ce qui se passe ailleurs, dans d’autres pays notamment, car cela peut fournir des sources d’inspiration.

Comment imaginez-vous le train de demain ?

Le train de demain sera autonome mais il ne faudra pas oublier de prendre en compte la question de l’autonomie des personnes handicapées. Il faudra trouver des solutions pour pallier l’absence de personnels en gare et dans les trains.

Quelle est votre plus grande fierté ?

J’apprécie de pouvoir apporter la meilleure réponse possible aux questions qui se posent. Prendre en compte les contraintes et réels besoins de chacun afin de rendre les trains plus accessibles est essentiel pour moi au quotidien.

UNE CARACTERISTIQUE, UN MOT, UN DICTON